«Dietro tutte le cose che crediamo di conoscere bene, se ne nascondono altrettante che non conosciamo per niente. La comprensione non è altro che un insieme di fraintendimenti. Questo è il mio piccolo segreto per conoscere il mondo.»

Haruki Murakami. Uno di quegli autori che o lo adori o ti lascia indifferente.

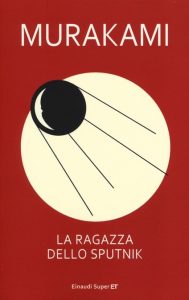

La ragazza dello Sputnik, Einaudi Edizioni – 2001, traduzione di Giorgio Amitrano, è stato il mio primo Murakami.

Per poterlo apprezzare meglio sarebbe stato perfetto leggere il romanzo in lingua originale. Chi è un minimo appassionato di lingua giapponese saprà, almeno a grandi linee, che questo idioma racchiude in sé un alone di ambiguità, o meglio pare lo esalterebbe. Aimana è il termine con cui viene indicato il significato di ambiguità nella lingua giapponese dove spesso interpretare dialoghi diventa complesso in quanto manca trasparenza di pensiero (in Giappone vige una sorta di correttezza verso l’interlocutore, del quale si tenderebbe a intuire sentimenti e sensazioni e a non essere diretti e chiari del tutto) e si finisce col confondere chi dice cosa, e verso quale direzione un dialogo vuole andare a parare. Mancano, nella lingua giapponese, i verbi riflessivi, e non si usano i pronomi (il significato dell’io può variare, indicare sia il femminile che il maschile a seconda del contesto, così come i generi: femminile e maschile, e il loro singolare e plurale, dipendono sempre dal contesto in cui vengono inseriti) perciò obiettivo di quanto si legge è più quanto si immagina, che quanto realmente si sia voluto far intendere in un dialogo, avendo un po’ tutti provato e intuito le medesime sensazioni, in una sorta di empatia collettiva.

Tutto questo preambolo per dire che nell’idioma giapponese sono racchiuse parvenze di ambiguità e senso dell’indefinito, e la storia in sè rimanda a molte storie.

Nel corso della lettura de La ragazza dello Sputnik mi sono chiesta, pertanto, più volte quanto difficile possa essere stato per il traduttore associare un linguaggio realistico e misurato, al quale noi occidentali siamo avvezzi, all’aspetto irreale insito nella scrittura dell’acclamato autore di fama internazionale. Per quanto Murakami sia molto “occidentalizzato” (è traduttore di numerosi e noti autori americani, e ha viaggiato in più paesi d’Europa) il suo romanzo, nello stile e nei contenuti, mi è sembrato volesse proprio giocare con il senso di aimana applicato alla scrittura.

L’autore mi ha da subito trasmesso l’impressione di infischiarsene del noto “show don’t tell”. Il mostrato, nel suo caso, è tutto negli elementi surreali (dai più definiti fantastici o magici). Forse, la sua peculiarità è proprio questa: creare un confine fra il detto e il mostrato, laddove il primo appartiene al mondo reale, e l’altro al surreale. Questo spiegherebbe il passaggio a una seconda parte della storia più “onirica”, dove tutti gli elementi più descrittivi, e spesso prolissi, delle vicende e delle azioni dei protagonisti, si rivelano nello “straordinario”.

«Sumire non si poteva definire una gran bellezza nel senso usuale del termine. Aveva le guance scavate e la bocca un po’ troppo grande. Il naso, piccolo, era leggermente all’insù. La sua espressione era intensa, e aveva un forte senso dell’umorismo, ma non capitava quasi mai che ridesse forte. Era piccola di statura, e anche quando era di buon umore aveva un modo di parlare come se volesse fare a botte.»

Dall’inizio della storia

Passando in breve rassegna la trama de La ragazza dello Sputnik, possiamo riassumerla così: ci sono un lui, una lei e l’altra… quest’ultima per lei. Sumire è la ragazza amata dalla voce narrante, un giovane maestro di cui l’autore non svela il nome, il quale viene sempre svegliato nel cuore della notte dalle domande assurde e ossessive all’altro capo del telefono. Sumire, nei suoi calzini spaiati, stipata nella cabina telefonica, non può fare a meno di chiedergli un parere intorno ai suoi dilemmi quotidiani.

Sumire vorrebbe diventare una scrittrice, ma non riesce mai a concludere un suo scritto, e abbandona l’università per dedicarsi esclusivamente al suo sogno. Nel periodo in cui è in fissa con gli autori americani della beat generation conosce Myū, una donna che ha superato la trentina, dalle mani da pianista, unita a un uomo da un legame coniugale ambiguo.

«Myū aveva già sentito nominare Jack Kerouac, e sapeva vagamente che era uno scrittore. Ma non riusciva a ricordare di che tipo.

– Kerouac … Kerouac … non c’entrava qualcosa con lo Sputnik? – (…) non è così che chiamavano un gruppo di scrittori di quel periodo? (…) Sai, quei gruppi di scrittori … come in Giappone lo Shirakabaha.

Fu a quel punto che Sumire finalmente capí

– Beatnik! »

Di Myū Sumire si innamora immediatamente e, soprattutto, per la prima volta. Confessa di non aver mai provato alcun desiderio carnale se non per lei. Accanto a Sumire, invece, il giovane maestro si strugge di una forte attrazione fisica, senza mai approfittare di lei. Dopo aver conosciuto Myū, le sensazioni mai provate fino a quel momento sconvolgono Sumire, che si rivolge sempre più spesso al suo amico, paziente e fedele. Dal suo canto, il giovane innamorato la ascolta pazientemente e risponde con attenzione ai suoi interrogativi, fino a quando Sumire non parte per un viaggio di lavoro assieme a Myū, ingaggiata da quest’ultima.

Dal viaggio in poi

Myū contatta l’amico maestro di Sumire per ricevere supporto nella ricerca della ragazza, che è improvvisamente scomparsa. A questo punto della narrazione il viaggio rappresenta una sorta di rizoma che porta in superficie lati nascosti dei tre personaggi principali, i quali, pur soggiornando nello stesso luogo, non si ritroveranno mai tutti assieme nello stesso momento. Come dice l’autore, Myū e Sumire sono come due corpi metallici che, da una parte si attraggono, dall’altra si respingono.

Il luogo della narrazione dunque cambia, dal Giappone alla Grecia, entrambi poli di una ricerca della saggezza, la prima libera dal principio aristotelico di non contraddizione, la seconda contaminata dal pensiero scientifico. Dalla caotica città di Tokyo si passa al silenzioso villaggio nei pressi di Rodi, dove il simbolismo lunare e musicale si caricano del loro significato più autentico e al contempo ambivalente: luce/ombra, vita/morte e fertilità/sterilità.

«La luce della luna distorceva i suoni, dissolveva i significati e seminava dubbi. Era stata lei a far vedere a Myū l’immagine di un’altra se stessa. Era stata lei a far sparire Sumire. Era stata lei (forse) a eseguire quella musica, e a portarmi fin lì. Davanti a me si apriva un’oscurità senza fondo, dietro di me c’era un mondo pallidamente illuminato.»

Quando il giovane maestro fa ritorno in Giappone, è come se la strana polvere lunare si sia infiltrata nella sua pelle e nei pensieri. È come guidato da una melodia struggente che lo ricopre di malinconia, come se staccarsi “dall’altra parte” in cui ha vissuto per un po’ sia ormai impossibile.

Sumire, l’unica donna di cui il maestro può sentirsi davvero innamorato, è sparita nel nulla e forse comunica con lui da una altra dimensione. Sumire, in giapponese “violetta”, (come si racconta nella storia ha ricevuto quel nome per l’amore di sua mamma per l’opera lirica), racchiude in sé il simbolismo del fiore. Nella tragedia shakespeariana Amleto, prima di morire Ofelia dona delle viole a suo fratello, nella mitologia greca le violette nascono dal sangue versato dalla morte di eroi o divinità. Nella terra greca si consuma la tragedia della scomparsa di Sumire, si spargono i ricordi della sua presenza.

Murakami mostra, nell’assurdità della scomparsa di Sumire, quanto difficile, se non impossibile, sia l’incontro autentico e totale delle anime che, per quanto percepiscano un lontano richiamo fra i loro corpi, non riescono a fondersi fra loro. Al centro della narrazione si possono dunque annoverare l’incomunicabilità e l’impossibile compenetrazione dell’anima degli individui.

«E in quel momento capii. Eravamo state meravigliose compagne di viaggio, ma in fondo non eravamo che solitari aggregati metallici che disegnavano ognuno la propria orbita. In lontananza potremmo anche essere belle a vedersi, come stelle cadenti. Ma in realtà non siamo che prigioniere, ognuna confinata nel proprio spazio, senza la possibilità di andare da nessun’altra parte. Quando le orbite dei nostri satelliti per caso si incrociano, le nostre facce si incontrano. E forse, chissà, anche le nostre anime vengono a contatto. Ma questo non dura che un attimo.»

L’essere umano, sembra voglia dirci l’acclamato autore giapponese più volte citato tra i favoriti al Premio Nobel per la Letteratura, è fatto di corpo e di una sostanza più indefinibile che la stessa scrittura stenta a descrivere, quella parte che sfugge all’umano controllo, alla ragione e, perciò, anche alla parola stessa.

La voce narrante

«Una storia, in un certo senso, non appartiene a questo mondo. Per creare una vera storia è necessario un battesimo magico, che riesca a mettere in contatto questo mondo con quell’altro.»

Il protagonista maschile del libro non ha un nome, è la voce che racconta, la penna che scrive, il burattinaio che muove i fili delle vite sfuggenti delle due protagoniste femminili.

Sumire scompare «come fumo», Myū vive una surreale esperienza di sdoppiamento, dopo la quale resta per sempre prigioniera del suo corpo che, pur reclamando voluttà, quel desiderio che la sua doppleganger rivela, si pietrifica dinanzi al sentimento amoroso.

Nel saggio Mille piani. Capitalismo e schizofrenia, scritto a quattro mani dai filosofi francesi Gilles Deleuze e Félix Guattari, si dice che: «Nel rizoma non ci sono punti o posizioni, come se ne trovano in una struttura, un albero, una radice. Non ci sono che linee.»

Per rizoma, termine preso in prestito dalla botanica, i due autori intendono un modello orizzontale che si oppone a quello arborescente, gerarchizzato, che all’ “è” contrappone il “e… e… e.” Secondo i due autori a esistere non è il soggetto, bensì le sue azioni, legate fra loro da un desiderio del rizoma bloccato. L’essere, dunque, deriva dal divenire. Non esiste, pertanto, determinazione, ma differenziazione.

La filosofia del rizoma di Deleuze ribalta dunque i concetti di Io-Altro, affermando una molteplicità, scevra da leggi dominanti, atemporale e aspaziale.

Conclusioni

La ragazza dello Sputnik è dunque un libro in cui piano soggettivo e piano oggettivo si annullano fra loro. La scomparsa di Sumire è il confine fra le due realtà, oggettiva e soggettiva. Un’anima, quella della confusa e ambigua Sumire, che travalica un limite esistenziale al di qua del quale non riesce, probabilmente, più a percepirsi. Lo stesso accade per Myū nella notte in cui si ritrova sperduta all’interno del Luna Park. Il riflesso lunare la avvolge e la conduce in una dimensione altra, mostrando realtà sepolte ed enigmatiche. Il maestro, a sua volta, torna alla sua realtà cambiato. Vede le cose, le persone, sotto una nuova luce: un bagliore ultraterreno quasi, attraverso il quale la coscienza subisce una mutazione e, al contempo, lo lascia senza parole plausibili, perché la vibrante potenza vitale non si può delimitare o definire, può solo sfiorare e travolgere i nostri umani sensi.

Scheda del libro

Autore: Murakami Haruki

Autore: Murakami Haruki

Genere: Narrativa

Casa editrice: Einaudi Super ET

Pagine: 216

Prezzo: Euro 12,00

ISBN: 978-88-06-21670-2

Chi è Murakami Haruki

Nato a Kyoto nel 1949, cresce a Kobe, in Giappone. È autore di molti romanzi, racconti e saggi e ha tradotto in giapponese autori americani come Fitzgerald, Carver, Capote e Salinger. Con La fine del mondo e Il paese delle meraviglie Murakami ha vinto in Giappone il Premio Tanizaki. Tra i libri pubblicati da Einaudi troviamo Dance Dance Dance, La ragazza dello Sputnik, Underground, Tutti i figli di Dio danzano, Norwegian Wood, L’uccello che girava le Viti del Mondo, Kafka sulla spiaggia, After Dark, L’elefante scomparso e altri racconti, L’arte di correre, Nel segno della pecora, I salici ciechi e la donna addormentata, 1Q84, A sud del confine, a ovest del sole, Sonno, L’incolore Tazaki Tsukuru e i suoi anni di pellegrinaggio, Uomini senza donne, Prigioniero in biblioteca, Gli assalti alle panetterie, Abbandonare un gatto e Prima persona singolare. Il World Fantasy Award (2006), il Franz Kafka Prize (2006) e il Jerusalem Prize (2009) e il Premio Lattes Grinzane 2019, sezione La Quercia sono alcuni dei prestigiosi ricnoscimenti aggiudicatisi.

Nato a Kyoto nel 1949, cresce a Kobe, in Giappone. È autore di molti romanzi, racconti e saggi e ha tradotto in giapponese autori americani come Fitzgerald, Carver, Capote e Salinger. Con La fine del mondo e Il paese delle meraviglie Murakami ha vinto in Giappone il Premio Tanizaki. Tra i libri pubblicati da Einaudi troviamo Dance Dance Dance, La ragazza dello Sputnik, Underground, Tutti i figli di Dio danzano, Norwegian Wood, L’uccello che girava le Viti del Mondo, Kafka sulla spiaggia, After Dark, L’elefante scomparso e altri racconti, L’arte di correre, Nel segno della pecora, I salici ciechi e la donna addormentata, 1Q84, A sud del confine, a ovest del sole, Sonno, L’incolore Tazaki Tsukuru e i suoi anni di pellegrinaggio, Uomini senza donne, Prigioniero in biblioteca, Gli assalti alle panetterie, Abbandonare un gatto e Prima persona singolare. Il World Fantasy Award (2006), il Franz Kafka Prize (2006) e il Jerusalem Prize (2009) e il Premio Lattes Grinzane 2019, sezione La Quercia sono alcuni dei prestigiosi ricnoscimenti aggiudicatisi.